Du paysage chez Emmanuel Moralès

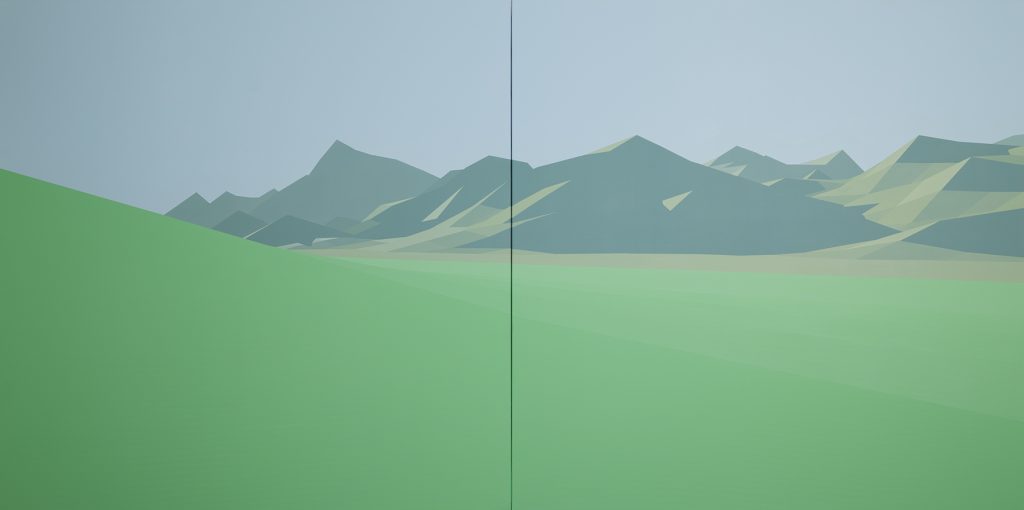

Un paysage d’Emmanuel Moralès. Une neutralité toute technique, dans laquelle nous cherchons immédiatement quelque chose. Pourquoi ? Parce que l’image qui se dégage du tableau — nous nous faisons des images de tout, des tableaux même, qui en sont déjà, d’où les notions de « dépiction » et de « représentation », d’« iconique », par exemple, qui n’indiquent justement que la deuxième vie des tableaux, celle où ils sont captés par autrui —, puisque donc nous nous faisons des images des tableaux (cette phrase pourrait sembler tautologique, mais elle ne l’est pas). Ainsi, et par exemple, quel est l’effet d’un paysage mimético-technique — qui “ressemble” à quelque chose de familier et qui “semble” avoir été conçu sur palette graphique —, de Moralès, par exemple le Diptyque“ de 15h15, du 16 février 2016” ? On peut déjà s’interroger sur cette datation très précise de l’événement. Eut-il été différent à 15h14 ? Ou bien à 15h16 ? Au premier abord, il s’agit d’un paysage vide. Déblayé. Déblayé et lessivé et nettoyé comme par un souffle atomique. Il n’y a plus rien. Mais il n’y a pas rien. Mais on se fait cette réflexion après cet effet de souffle; tout autant de désert — les déserts montagneux existent, voir Atacama… Plus je regarde, et plus je vois le silence. Moralès a-t-il réussi à peindre le silence ?

La panique qui nous prend, spectateurs, dans le “Cela ne peut pas être de l’art !” (cri hystérique à la Pétillon), tant cela semble machinique, fait que nous cherchons tout de suite quelque chose d’autre. Quoi ? Un peu de… vie ? Nous voulons que la peinture vive et nous sommes habitués au pinceau, à la chaleur du pigment, de la brosse et son passage terrestre, etc. Mais au bout du compte — enfin, le compte est très vite fait —, ce n’est toujours que de la peinture. Qu’est-ce qui fait, alors, que nous sommes prêts à décréter que la peinture machinique serait moins de la peinture que celle faite-main ? Mais cette question ne tombe-t-elle pas d’elle-même quand nous lisons dans la légende que le diptyque est une peinture acrylique sur toile ? Moralès a peint sur cette toile, avec ses propres mains… Il pratique l’aplat, dont il existe plusieurs traditions (au pinceau, ou au couteau, chez Debré, par exemple). L’aplat semble, sans conteste, être la manière la plus difficile de peindre (ne pas oublier les tableaux noirs d’Ad Reinhardt, qui sont au-delà de la difficulté… Je veux dire, si le monochrome a fait des émules, les tableaux noirs de Reinhardt n’en ont pas fait, et pour cause !). L’aplat est très difficile, pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas voir la peinture. Entendez, il faut oublier le travail, afin d’être confronté directement à la couleur. On pourrait trouver paradoxal qu’il ne faille pas voir la peinture quand nous regardons un tableau. Évidemment (de ex et de videre : voir), que nous voyons la peinture, mais, en quelque sorte, l’aplat permet cette illusion de rentrer directement dans la surface, ou bien d’y glisser, cela revient au même, puisqu’alors cela signifie que le lissé a permis ce que l’on peut appeler la traversée du regard.

Voici ce que Moralès écrit dans son press-book : « J’ai donc souhaité, pour cette série [i.e, ‘Wilderness’],

engager une réflexion autour d’un paysage construit plutôt qu’observé

». On doit donc se le dire : Moralès peint des paysages qui n’existent

pas. En cela, et comme il le dit, il ne fait que reprendre la pratique

des peintres d’atelier du XVIIIe, qui, après des repérages in situ, collectaient divers éléments, afin qu’une fois rentrés à l’atelier, ils pussent produire un paysage; mais paysage, du coup, imaginaire.

L’une des choses assez extraordinaire que peuvent nous faire ressentir les œuvres d’art, est ce que j’appellerais des états, aussi bien “pathiques”, “phatiques”, sensoriels, conceptuels, et autres — la fonction phatique d’une œuvre d’art, disons, est le quantum minimum de connexion interprétative qu’elle établit avec nous, les spectateurs. Là, dans ce paysage dépouillé, on ressent l’absence et le silence. Pourquoi ? Je ne sais pas. Après tout, c’est aussi la position de l’artiste : Ce que vous voyez est ce que vous voyez, d’après l’énoncé de Frank Stella, lors d’un entretien conjoint avec Donald Judd, en 1966, phrase étant ‘what you see is what you see’; sachant, bien entendu, que le voir est ‘theory-laden’ (théorie-chargée), à savoir, comme le dirait Ernst Gombrich, nous voyons avec un œil vieux. Dit plus simplement : L’injonction de Stella est biaisée dès son énoncé, car personne, a part les bébés, ne possède d’œil ‘neuf’. Par conséquent, dire ce que vous voyez est ce que vous voyez est nécessairement d’autant plus fallacieux que les amateurs d’art sont dotés d’un regard historique, et donc nécessairement chargé. D’une manière générale, disons, toute personne un tant soit peu cultivée possède un regard ‘theory-laden’, pour le dire en Français : théoriquement-chargé.

Sauf que, bien entendu, “à malin, malin et demi”, car nous savons pertinemment que le seul visu ne suffit jamais, à moins de s’en tenir, de saisir immédiatement, qu’il ne s’agit là que de décoration. Du papier-peint. Or, est-ce le but des peintres ? Et puis d’abord, il existe de magnifiques papiers peints…

Parlons maintenant de cette plaine, de ces angles, de ce motif (ou “modèle’, dirait Moralès : « les questions qui m’ont toujours occupées, sont celles du modèle », voir entretien). On remarque au premier plan une courbe verte et pleine, assez douce, qui termine en deux tons distincts, comme une large queue de poisson, plus clair au dessus. Passée cette frontière, nous sommes dans l’aride jaune vert pâle. Les ombres massives de l’ubac. Ce sont les deux seuls termes dont je me souviens si bien de mes cours de géographie en Sixième : adret, et ubac. J’ai toujours eu pour ces deux mots une affection particulière. L’ubac, avec ses statiques ressacs de pointes, comme dans la pierre; des vagues gelées. Au dessus, le ciel définitif

un ciel pâle, sur le monde qui finit de décrépitude, va peut-être partir avec les nuages

Qu’est-ce le Ciel ? (Deux vers de Stéphane Mallarmé, le véritable poète maudit français du XIXe siècle).

La décrépitude aride des rince-lumière — invariable qualifiant l’assourdissante luminosité des hauteurs.

Je disais, des vagues gelées, comme chez Hokusai, ce grand peintre géomètre.

En philosophie, on dit qu’il y a un double circuit de la communication : L’un qui part du monde et va vers le sujet, et l’un qui va du sujet vers le monde. Les choses, visibles comme invisibles, ont une influence sur nous; et nous percevons “le monde” depuis une histoire mêlée à celle de notre propre biographie. Ainsi, quand on voit, quand on regarde quoi que ce soit, il y a ce double circuit. Nous regardons ce que nous voyons avec ce que nous sommes, avec ce dont nous provenons. Et nous regardons avec ce que nous sommes aptes à sentir et à penser, et qui peut poser problème, ou pas; pouvant poser un frein, une stase, ou une accélération. (Il faudra que je mette en ligne un jour une note explicative sur la différence que l’on peut poser entre sentir et penser).

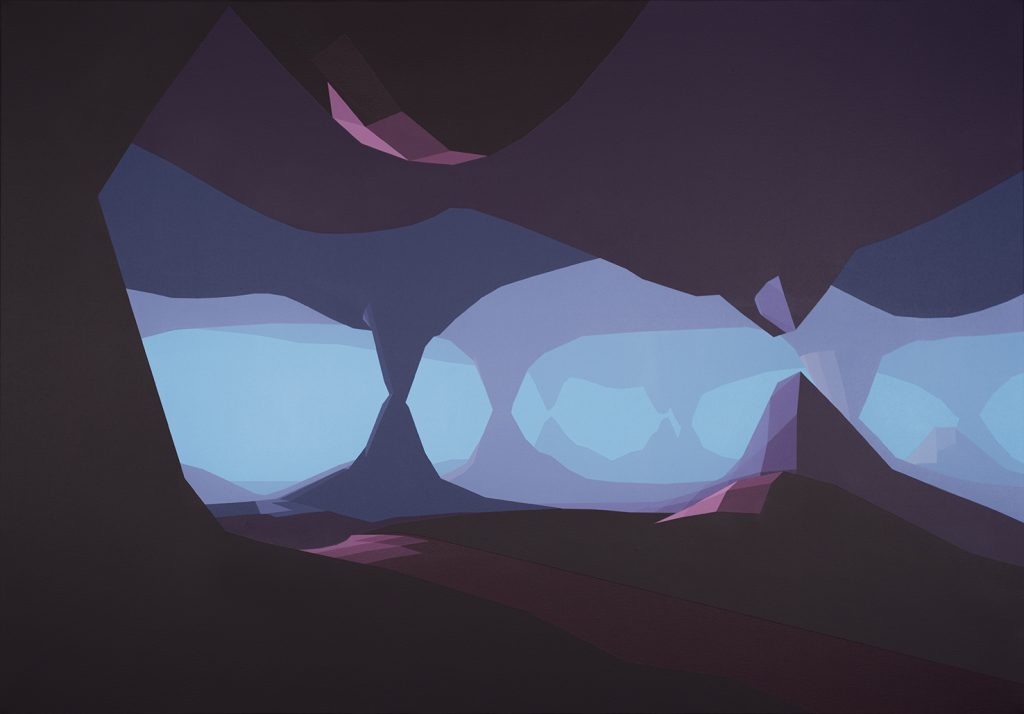

Dans “quoi ” sommes-nous ?

Nous pourrions en rester là. Nous contenter du voir. Du dit-voir, comme on dit, allitérant. Pour dire quoi ? Je ne sais pas. Mais si… ! L’intérieur d’une grotte, et ses ouvertures. Ne seraient-ce point des stalagmites-tites au troisième ou quatrième plan, et puis en ombré de plus en plus sur le côté droit ? Une répétition comme des juxtapositions dans l’embrun, comme écho d’images ? Échos d’images… qui, graphiquement, se réitéteraient; comme un paysage se construisant tout seul. Tout autant l’intérieur d’une gueule…Ne sommes-nous pas à l’intérieur d’une gueule ? Avec encore ces ombres choisies, dont on se demande toujours comment elles peuvent si bien quadriller. Et quadriller non seulement le sol, mais aussi le plafond. On voit comme un chemin au premier plan, c’est étrange. Les ombres, les choses, les volumes, tout en aplat. À gauche, en bas, dans le creux de cette dépression, une réserve de bleu. La mer ? C’est une grotte marine, éclairée comme une boîte de nuit : Le domaine de Poséidon.

Un paysage désertique, la montagne à l’arrière-plan, et le ciel au dessus. Le sol jaune clair, comme du sable, typique. Les montagnes, comme du verre, ou de glace (moins typique). Ciel bleu. Il y a quelque chose de contradictoire, semble-t-il, entre la courbe terrestre et l’émergence des reliefs. Normalement, en toute logique géologique, on verra soit l’un, soit l’autre, pas les deux en même temps. “Et alors ?”, pourrait-on rétorquer. Certes. Moralès le sait bien. Oui, bien sûr. Mais il produit tout de même cet effet. Pourquoi ?

Peinture méditative, paisible, mais inquiétante, comme avec ces épineux morts baignés d’une atmosphère rose et mauve (5h19, le 8 avril). Crépuscule ? Pollution ? Accident industriel ?

On ne sait pas très bien. Il semble que cela fait plusieurs fois que j’indique ne pas savoir. Au premier plan cette courbe surmontée de deux arbres, dans un noir d’encre, et le reste rose et rouge mais quatre arbres gris… Le mont rose en courbes non lissées. Étrange. Ici je pense à un principe d’incertitude, dans sa teneur poétique héritée, bien entendu.

Même sentiment à regarder le paysage reproduit ci-dessous. Du même type, sauf que l’atmosphère est bleue, tandis que le sol est perturbé, par quoi ? Des ondes ? Les deux arbres côté gauche semblent des gigantesques épines, plutôt. Étrange, autant. Le sol et l’air forment des degrés, comme on dit des escaliers, alors des escaliers de valeurs. L’air est strié, comme au Mozambique.

L’air strié. Qu’est-ce que c’est ? Regardez ces bandes chromatiques au sol (ce qui semble) comme un nuancier atmosphérique. Quelque chose d’impossible. Qui interroge toutefois. Cela aura pris à peu près dix ans à Moralès pour intégrer et produire certaines impressions du paysage mongol. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit ici de peintures de paysages de Mongolie, et les deux reproductions ci-dessus en attesteraient, car je gage que les sapins sont rares en Mongolie, et qu’ils n’ont pas cette apparence désolée. Pas encore. Donc, pas de représentation de paysages mongols, mais plutôt : Un entre-deux.

Léon Mychkine, 2019

Site de Léon Mychkine : https://art-icle.fr

© adagp – emmanuel moralès