A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu…

Les voyelles de Rimbaud (1) décrivent un système d’appariement entre couleurs et lettres.

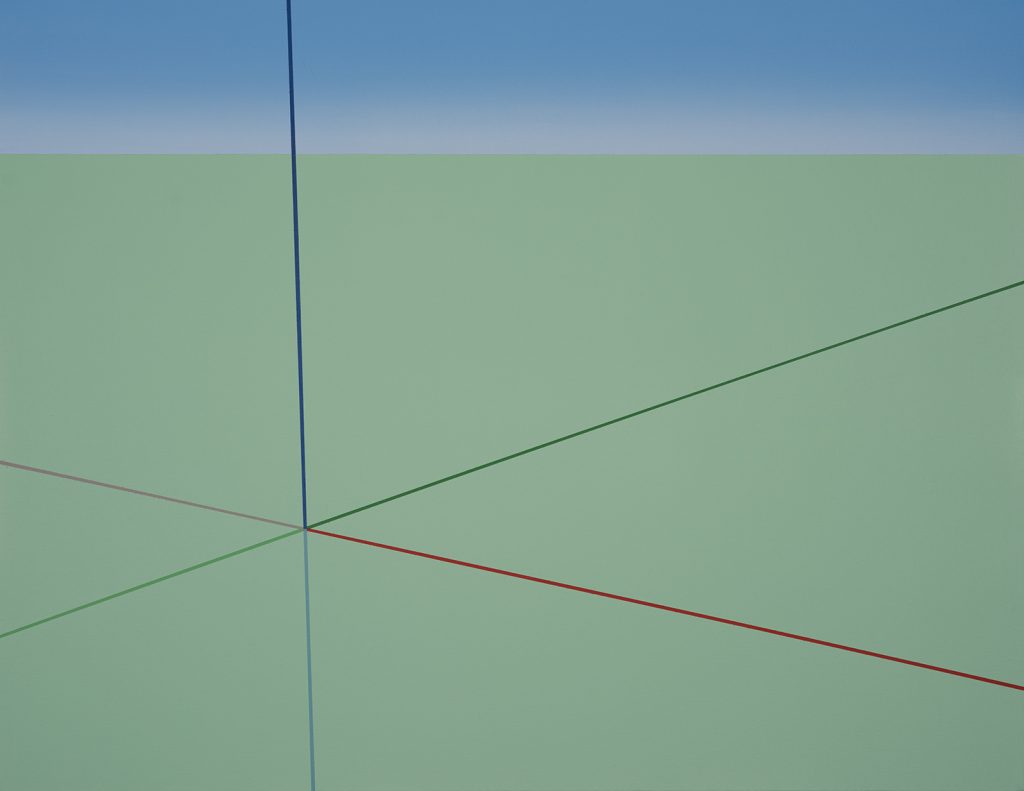

Imaginons un instant cette synesthésie transposée à une troisième dimension, géométrique : courbes, lignes, planéités grosses de couleur sans mélange, circonscrites par un système de coordonnées dans l’espace, liées entre elles comme par des vecteurs.

Pour faire image, Emmanuel Moralès utilise le langage apparemment abstrait du logiciel : au code-source binaire, traitant l’information par suites de symboles autoréférents, répond la restitution, par l’interface de l’ordinateur, de collines verdoyantes, de souvenirs de vacances ou de chefs d’œuvre éculés de l’histoire de l’art.

En utilisant Sketchup, Illustrator ou Photoshop, au royaume desquels trigonométrie, filtres gaussiens et axes linéaires étendent leur règne frauduleux sur trois dimensions, Moralès entend souligner la relation, voire la translation, entre l’outil abstrait et le rendu réaliste.

Il met ainsi cette séparation de côté, bataille dogmatique impossible à mettre à profit de l’étalement esthétique sur la toile, pour plutôt aborder frontalement la correspondance entre deux espaces plans, l’écran de l’ordinateur et la surface de la toile, en ce que tous deux cherchent à se déborder en testant les limites de la bidimensionnalité à laquelle ils se trouvent confinés.

La question, on pourrait même dire la quête, traverse les siècles de la peinture : relater le volume en 2D, rendre à la représentation la capacité à embrasser le réel y compris dans ses faces cachées, constitue une épopée artistique et philosophique de premier plan, si l’on ose dire, depuis les ébauches théoriques d’Agatharcos (2), peintre des décors scéniques d’Eschyle, jusqu’à l’explosion minimale ou subjectiviste de Buren, Morellet et Varini, en passant par la construction de l’espace figuratif au Quattrocento, dont Jacques Rancière (3), à la suite d’Hubert Damisch (4), a évoqué la consistance politique au travers de la notion de partage du sensible.

Pour Rancière, le régime politique de l’art relevant de la modernité repose sur l’intégration d’objets (du réel) au sein de l’espace de l’art, sur la toile, dans une logique de correspondance. Cette intégration sous-tend une technologie.

La géométrie en est pendant quelques siècles (!) le truchement. Le mazzocchio, ce chapeau en forme de donut que l’on retrouve dans les toiles de Paolo Uccello par exemple, représente le chemin de ce processus : en entrant dans l’espace de la peinture, il signe un changement d’échelle en même temps qu’une hybridation.

L’ambiguïté de la dissolution du réel dans la représentation, Christian Ruby l’évoque avec précision à l’occasion de ses commentaires sur le travail de Joseph Kosuth : «toutes ces choses sont des objets dits ‘réels’, c’est-à-dire non représentés» (5).

L’histoire récente des idées consacre une part importante à cette question : de Jean Baudrillard (6) à Tristan Garcia (7) en passant par Vilém Flusser (8), les prospections ontologiques nous proposent de mieux nous repérer au sein d’un environnement composé d’artefacts et d’informations, de mieux identifier ce à quoi nous faisons face (ce qui se place devant, en allemand die Vorstellung, la représentation).

L’appel aux sens est ainsi le ressort même de l’esthétique, dont l’étymologie renvoie à la sensation.

Se dessine là un autre front sur lequel s’engage Moralès : la récusation de la binarité peinture abstraite et donc sans émotion versus peinture figurative donc sensible.

Que l’on entende Josef Albers, qui dira en 1968 avoir par sa peinture «essayé de développer des yeux sensibles» (9), ou Johannes Itten, son frère ennemi au Bauhaus, qui avance dès 1921 que «percevoir la forme, c’est être ému» (10), ou encore Paul Klee, pour qui, dans ce cheminement des élèves du Bauhaus vers la nature, «on apprend à voir derrière la façade, à saisir une chose à la racine; on apprend la préhistoire du visible» (11) : la peinture, pour abstraite qu’elle paraisse, résonne des murmures des ruisseaux, des vibrations amoureuses et de l’archaïque fascination pour les formes variées de la nature.

Empruntons un couloir du temps : les toiles de Moralès nous conduisent des logiciels d’aujourd’hui aux grottes d’hier, sur les parois desquelles s’étalent des représentations dont les archéologues peinent à établir la fonction avec certitude. Décoratif ou magique, l’art pariétal s’envisage avant tout comme représentation, dans un rapport au réel qu’il entend à la fois attester et excéder. Ainsi des hommes de Lascaux, dont l’un serait affublé d’un bec pour que les sortilèges, ne sachant pas à qui ou à quoi adresser leur assaut, glissent et chutent dans la faille béante entre le modèle vivant et l’image qui le double (12).

Surtout, ce qui semble constituer une première approche de l’art, davantage que ce dont il procède, c’est comment il procède, sa technè.

La technique déployée par Emmanuel Moralès se croise de technologie : acrylique, pinceau, réserve marquée au scotch, certes, mais aussi l’ensemble des programmes de création et de modification des images rassemblés comme en un couteau suisse par l’outil informatique.

Précisément, Moralès invite à prendre en considération que tout art crée ses outils, ses techniques, ses technologies, ou s’empare de ceux qui sont mis à la disposition d’autres domaines, en un temps t. De même que la peinture sur le motif gagne en ampleur au tournant du 19e siècle jusqu’à engendrer de nouvelles formes aboutissant à leur tour à une conception neuve de la perception grâce à l’invention du tube souple et de son bouchon à pas de vis, de même la fin du 20e et le début du 21e se marquent par l’utilisation de l’informatique. Histoire technologique et histoire de l’art s’épousent à la perfection.

Ce qui n’induit pas la béatitude de leurs protagonistes : l’internet, et plus globalement le développement des technologies de l’information et de l’écran, nous confrontent à des non-choses ou des choses molles (software), dont l’appartenance à un monde ou à un autre est incertaine, dont le statut même est flou, et qui nous empêchent de décoder, ou font écran à, une perspective du réel. Comme la musique devenue mp3, les choses non-chosales sont aplaties.

Ce faisant, le post-internet en vogue s’affiche comme une étape paroxystique de dématérialisation de l’œuvre – étape sur un cheminement prétendument linéaire aboutissant à un art pur, transcendant, immatériel, selon l’eschatologie hégélienne. Ainsi que l’actualise Vilém Flusser, «ce n’est plus l’image qui tend vers le monde, c’est le monde qui tend vers l’image» (13).

Que se passe-t-il lorsque le mouvement est inversé, comme le propose Emmanuel Moralès, et que la machine internet, au lieu d’absorber les images, les recrache ?

«Pour les artistes qui ont recours à la technologie contemporaine, il n’y a nulle foi en la machine.» prévient Stéphanie Moisdon (14); Moralès est de ceux-là : le monde des machines n’a vocation dans sa pratique qu’à servir une intention contraire à la fascination qu’il suscite chez d’autres.

Au-delà de l’écran, il n’y a dès lors pas d’informatique céleste : juste un outil, dont, en se servant, on peut déjouer la platitude en l’énonçant.

Trois remarques encore sur le travail d’Emmanuel Moralès.

D’abord, relevons sa dimension historiale.

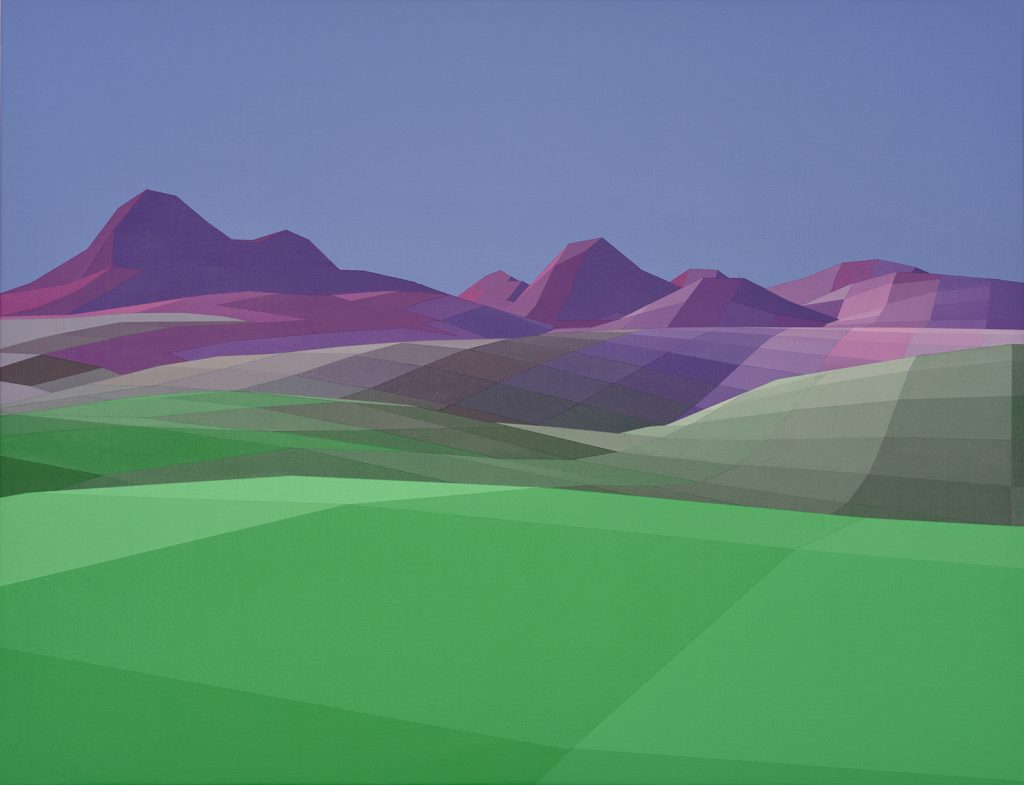

Pour le dire simplement, la résurgence, voire l’omniprésence, de motifs historiques, qu’ils ressortissent de l’histoire de l’art dans la série Cover ou de la protohistoire pour les œuvres de Wilderness, invitent à la prise en compte d’une peinture en tant que prise dans et par l’histoire.

Les grandes plaines désertes ou les collines hérissées de chiches arbres, les fiers dolmens ou les grottes dont nous avons déjà parlés, ou encore les dates titrant les tableaux, dont la précision flotte sans avoir de prise, constituent autant de dénotations d’un ancrage de la peinture comme donnée relative, reflétant ou allant de pair avec d’autres aspects du temps humain comme construction multiréférentielle.

Dès lors, l’utilisation d’une technologie contemporaine, actuelle, d’aujourd’hui, barre l’idéologie d’un art transcendant, éidétique, ineffable, et convie à une compréhension de l’art en tant que corrélatif à un contexte, embedded.

Moralès peint au présent, un présent riche des héritages de peintures antérieures qui lui sont parvenues.

Ensuite, le rapport que Moralès introduit entre l’image et l’image de l’image doit

interpeller.

Citant volontiers les photographies qu’Atget proposait aux peintres de prendre

pour modèles, Moralès emprunte aux logiciels leur capacité à générer de l’image

selon un rapport déjà intermédié au réel. Nourries par une base de données

échantillonnant le monde physique, les suites créatives n’autorisent qu’un

nombre déjà borné de scénarios visuels. La variété des formes naturelles s’y

retrouve condensée, stylisée, schématisée.

En choisissant son vocabulaire pictural au sein de stocks constitués d’avance, Moralès tente de percer à jour le mécanisme même d’une représentation qui dirait enfin son nom et sa limite. Dans le même geste, il creuse l’espace de la toile comme un espace de liberté de création à partir d’un corpus déjà donné : même si l’ensemble des possibles est joué d’avance, et que tout a déjà été fait, la subjectivité ne s’épuise pas – précisément sans doute en raison de la perpétuelle nouveauté des situations historiques et technologiques dans lesquelles le sujet fait émergence.

Enfin, abordons en guise de conclusion la façon dont le mouvement semble paradoxalement régner en maître dans les espaces immobiles peints par Emmanuel Moralès.

Le mouvement chez Moralès est l’exact opposé de ce qu’il est chez Uccello (15) : les vastes étendues silencieuses de Wilderness paraissent s’offrir, vierges, à un regard qui, toujours, est annoncé comme un premier regard. L’œil suit la vallée, les pics et les cimes : guidée par les reliefs en aplats du peintre, la vision déjà se met en branle, arpente l’étendue qui s’ouvre avec avidité. Les paysages de Moralès aiguisent les pulsions scopiques.

L’espace pictural absorbe alors, plus que l’œil, le corps entier de celui ou celle qui lui fait face : absent de la surface de la toile, le corps humain y est pourtant convoqué justement par ce vide qui, invitant à l’exploration, implique l’explorateur – c’est alors l’agentivité du regardeur piégé qu’induit la toile. Parfaitement équilibrées, les compositions de Moralès laissent l’impression d’une vacance qu’il y aurait lieu d’occuper.

Projetée dans ce nouveau territoire, l’âme y fait gain d’une nouvelle dimension. Le regard s’affranchit peu à peu de sa passivité : au contraire de certains personnages de jeux vidéos, dont la marche ridicule se poursuit même face au mur invisible de l’univers jouable, il avance sans fin dans les images ouvertes par Moralès. Dans ce cheminement, un espace se dévoile qui, parce qu’il est représentation, ne connaît aucune borne.

Chez Moralès, le domaine de la peinture s’approfondit à perte de vue : à suivre quelques pistes, l’œil s’engage dans l’image jusqu’à mettre le doigt, au fond, sur ce qui constitue aujourd’hui l’écho que l’acte de voir donne à l’acte de peindre.

Jean-Christophe Arcos Avril 2018

1. Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, éd. Gallimard, coll. La Pléiade, Paris, 1963

2. Jean Charbonneaux, Roland Martin et François Villard, Grèce classique, éd. Gallimard, coll. L’Univers des formes, Paris, 2008

3. Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, éd. La Fabrique, Paris, 2000

4. Hubert Damisch, L’origine de la perspective, éd. Flammarion, Paris, 1987

5. Christian Ruby, Le spectateur, objet de l’art contemporain, in Jean-Paul Filiod, dir., Faire avec l’objet. Signifier, appartenir, rencontrer, éd. Chroniques sociales, Lyon, 2003

6. Jean Baudrillard, Le système des objets, éd. Gallimard, Paris, 1968

7. Tristan Garcia, Forme et objet. Un traité des choses, Presses Universitaires de France, coll. «MétaphysiqueS», Paris, 2011

8. Vilém Flusser, Choses et Non-Choses. Esquisses phénoménologiques, éd. Jacqueline Chambon, Paris, 1996

9. Josef Albers, interview pour Oral History Archive, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington DC, 1968

10. Johannes Itten, Utopia, documents de la réalité, Utopia Verlag, Weimar, 1921

11. Paul Klee, Kunst-Lehre, éd. Reclam, Leipzig, 1987

12. Roger Verdier, La nuit des temps, Atlantic Films, Paris, 1944

13. Vilém Flusser, op. cit., p. 99

14. Stéphanie Moisdon. Une histoire (critique) des années 90, de la fin de tout au début de quelque chose, éd. du Centre Pompidou, Metz, 2014

15. James Bloedé, Paolo Uccello et la représentation du mouvement. Regards sur La Bataille de San Romano, éd. École nationale supérieure des beaux-arts, Paris, 2005

© adagp – emmanuel moralès